Бункер по Порядку Все Части Смотреть

Бункер по Порядку Все Части Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Погружение во мрак: как «Бункер» (2004) превращает историю в камерный триллер

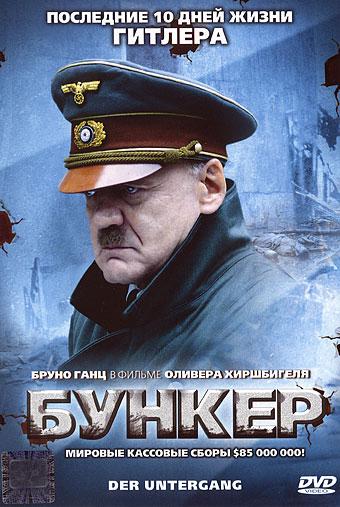

Фильм «Бункер» (2004), более известный в международном прокате как Downfall, стал кинематографическим событием, которое одновременно всколыхнуло общественную дискуссию и обновило язык исторической драмы. Режиссер Оливер Хиршбигель вместе со сценаристом и продюсером Берндом Айхингером поставили перед собой сложную задачу: показать последние дни Третьего рейха глазами людей, находящихся внутри collapsing world — от высших военных и партийных функционеров до стенографисток и подростков из Гитлерюгенда. Камерное пространство подземных коридоров, приглушенная цветовая палитра, точный ритм монтажа и концентрированные актерские работы превращают исторический материал в предельно ощутимый психологический опыт. Важнейшая художественная стратегия картины — отстраненность: зрителю не навязывают комментариев и моральных деклараций, но помещают его в непосредственную близость к людям, чьи решения и заблуждения приводят к катастрофе. В результате возникает редкое по силе ощущение: история перестает быть набором дат и становится пространством, где тектоника человеческих слабостей, амбиций и фанатизма разрушает целые миры.

Визуально «Бункер» устроен как бесконечный коридор — не только в прямом смысле, но и в смысловом. Движение камеры часто следует за персонажами по узким проходам, где тусклый свет отражается от сырой штукатурки; кадр насыщен зелено-серыми оттенками, которые словно поглощают тепло и время. Обрушивающийся над землей Берлин — это не просто фон, а вторая кожа фильма: гул артиллерии становится сердцебиением, а падающая штукатурка — снегом конца эпохи. Музыка используется экономно, подчеркивая моменты невозвратности, и потому тишина звучит громче любых оркестровых всплесков. Но главное — сюжетная архитектура: повествование строится из микросцен, где каждое слово, каждое движение рук, каждый взгляд ведет нас к неумолимой финальной черте. Эта мозаичность придает фильму документальную правду, не разрушая драматическое напряжение, и позволяет увидеть одновременно расслаивание власти, распад идеологии и выгорание человеческой психики.

Актерский ансамбль работает с хирургической точностью. Бруно Ганц создает образ Гитлера, который одновременно пугает и обескураживает своей человеческой фактурой — дрожащая рука, срывающийся голос, уставшие глаза; это не романтизация, а выведение на поверхность механики фанатизма и истощения. Александра Мария Лара в роли Траудль Юнг — эмоциональный проводник зрителя, молодой взгляд, который пытается удержаться на плаву в вязком морализаторском болоте. Ульрих Маттес, Коринна Харфух, Ульрих Нётен и другие актёры создают плотное поле характеров, где каждый персонаж — срез эпохи: циничный технократ, обиженный фанатик, усталая оппортунистка, человек долга без будущего. Именно через эту ансамблевую ткань раскрывается суть «Бункера»: это кино не о монстре, а о системе, в недрах которой монстры становятся возможными и даже функциональными. И в этой системе финал не столько акт возмездия, сколько закономерный распад — исторический, моральный и психологический.

Внутри бетонного сердца: пространство бункера как главный персонаж

Художественная концепция пространства в «Бункере» — одна из ключевых причин, почему фильм действует столь гипнотически. Бункер здесь — не просто место действия, а автономная экосистема, чьи правила директивно меняют поведение обитателей. Тесные помещения принуждают к физической близости и психологической изоляции одновременно: люди слышат дыхание друг друга, но общаются шепотом лжи и самообмана. Визуальная композиция часто строится на параллелях: длинные коридоры, уходящие в темноту, перекликаются с тупиками решений; комнаты, заполненные картами и телефонистками, становятся нервной системой умирающей машины власти. Каждый предмет реквизита, от промасленных телефонных проводов до стопок документов на массивных столах, несет на себе отпечаток катастрофы — изношенность, грязь, осыпающийся край бумаги.

Звук в этих сценах — самостоятельная драматургия. Постоянный глухой рокот разрывов делает паузы между репликами густыми, напряженными. Капающая вода, шаги в коридоре, скрип стула — детали, которые расширяют пространство за пределы кадра. Когда герои поднимаются на поверхность, воздух меняет плотность: радиоразведка, направленный свет прожекторов, широкие планы разрушенных кварталов — это будто другой фильм, другой мир, до которого бункер дотягивается только нервными нитями приказов. Такое чередование пространств строит контрапункт: подземный мир иллюзий и надземная реальность распада. И чем глубже герои уходят в подземелье, тем громче приземляется истина, стучащая в люки и вентиляционные шахты.

Архитектура постановки и движения камеры подчинена идее капсулы времени. Хиршбигель часто использует средние планы, удерживая зрителя на дистанции, которая не позволяет увлечься ни глянцевой эстетикой, ни сочувственной интимностью. Этот выбор исключает мелодраматизм и придает действиям холодную неизбежность. В сценах совещаний камера медленно кружит, как маятник — фиксируя перемены настроения: от истерической бравады к беспомощной сдержанности. В более личных эпизодах — с Юнг, с детьми Геббельсов, с офицерами, идущими на самопожертвование — камера становится внимательной и мягкой, но не сентиментальной, оставляя место для морального дискомфорта. Мы словно чувствуем запах затхлости, кислоту напряжения, сухой привкус страха, и это сенсорное насыщение делает историческую дистанцию несущественной.

Бункер как персонаж также диктует ритм. Монтаж выстраивает последовательность так, будто дыхание замедляется и сбивается: нарастание — пауза — сорванный выдох. От этого даже административные сцены, где обсуждаются карты и стрелки наступающих армий, воспринимаются как триллер: неизвестность превращается в информированный ужас. Важный эффект — исчезновение времени. Дни и ночи сливаются в безоконное «всегда», часы теряют смысл, и лишь редкие фразы о положении фронта напоминают: мир за стеной движется к развязке. Здесь «Бункер» достигает редкого баланса: он одновременно статичен и динамичен, замкнут и открыт, документально точен и метафоричен. Пространство становится этикой: чем глубже вниз, тем меньше оправданий для самообмана, и тем отчетливее слышно холодное щелканье последнего затвора.

Люди на краю: психологические портреты и моральные дилеммы

Одно из самых острых ощущений от фильма — наблюдать, как люди, наделенные властью, теряют контроль не только над реальностью, но и над самими собой. Образ Гитлера в исполнении Бруно Ганца построен на контрастах: публичная фальшивая твердость и частная хрупкость, воля к контролю и телесная упадочность. Его монологи — это мантры самообмана, где поражение оборачивается предательством генералов, а реальность подменяется фантазией о «чудо-оружии» и готовности народа страдать. Однако фильм не оправдывает и не демонизирует — он показывает механику. Моменты тишины, когда взгляд Гитлера проваливается внутрь, страшнее, чем крики. Это портрет человека, доведшего свою идею до практического небытия, и теперь загнанного ею же в угол. И в этом углу нет катарсиса — только сухая процедура конца.

Вокруг — галерея разных стратегий выживания и капитуляции. Геббельс и Магда — фанатизм, доведенный до мистического самосожжения, где дети превращаются в заложников идеи, а материнство — в страшный ритуал верности. Гиммлер и другие функционеры — гибкий оппортунизм, который в минуту истины ищет новые маски, абы только не заглянуть в зеркало. Военные вроде Вейдлинга и Монике стремятся сохранить остатки рациональности, говорить о жизнях, а не о лозунгах, но их голос поздний и тихий, тонущий в хоре безумия. Траудль Юнг — сложная точка зрения: молодость, профессиональная дисциплина, человеческая теплоотзывчивость — и слепота, удобная и страшная. В ее взгляде сходятся противоречия эпохи: как жить рядом с преступлением, не видя его полностью? как оправдать собственное незнание, если оно было добровольным?

Психологические дуэли строятся не на кульминационных выкриках, а на микрожестах. Кивок, промедление перед подписью, сухое «понял» по телефону — это тектоника, которая движет горы. Сцены, где персонажи выбирают смерть — с ядом в ампулах, с пистолетом в руке, с приказом идти в бессмысленную атаку — сняты без иллюзий героики. Фильм показывает бесславный характер концов: не величие, а пустоту. При этом он проявляет внимание к тем, кто пытается спасти хотя бы одного ребенка, хотя бы одну жизнь, хотя бы один квартал от бессмысленной обороны. Такие эпизоды, короткие и сдержанные, придают картине моральный нерв: даже в руинах есть выбор, пусть и маленький. И потому «Бункер» — не только хроника распада режима, но и исследование пределов личной ответственности, где каждый взгляд в сторону — уже участие.

Историческая оптика: между документом и драмой

«Бункер» опирается на сочетание источников: воспоминания Траудль Юнг, материалы историков, протоколы и свидетельства, что позволило создать плотную фактуру событий апреля–мая 1945 года. Однако фильм не претендует на учебниковую исчерпываемость, и в этом его сила. Он отказывается от панорамных объяснений, фокусируясь на человеческих точках сборки, где крупные процессы становятся видны через сито частных сцен. Такая методология рождает и напряжение, и дискуссии: насколько оправдано показывать Гитлера «человеческим»? не размывает ли это границы моральной оценки? Хиршбигель и Айхингер отвечают формой: человеческое в кадре не равно гуманному. Физиология, быт, усталость — все это не снимает вины и не добавляет сочувствия, но делает понятной природу механизма, где преступление стало нормой.

Точность деталей поражает. От униформы и распределения знаков различия до манеры речи, театральной постановки встреч, режима питания, схем связи — всё создает ощущение документальной среды, в которой драматургия не наслаивается, а вырастает. Берлин снаружи показан не как абстрактный фронт, а как физическая катастрофа: вода в подвалах, провисшие линии трамваев, люди, переносящие неподъемные узлы, пустые глаза подростков с фаустпатронами. Это не просто визуальная этнография войны, это структура правды, где каждое звено — от телефонной фразы до распоряжения о «держаться до последнего» — имеет следствие в живой ткани города. В этой связке «Бункер» становится редким фильмом, который одновременно удовлетворяет историка своим вниманием к фактам и художника — своим вниманием к смыслу.

При этом выбор точек зрения важен. Рассказ через сотрудников штаба и приближенных к центру власти позволяет увидеть механизмы самообмана верхушки: сдвиги ответственности, перекладывание вины, производство «альтернативной реальности» приказами и картами. Но фильм оставляет окна наружу — к женщинам и детям, солдатам и врачам, в чьих действиях меньше идеологии и больше выживания. Это двуокая оптика и есть главный исторический месседж картины: режим рушится не только под ударами врага, но и под тяжестью собственных лжи и фанатизма, а цена этого распада всегда оплачивается снизу. «Бункер» в таком прочтении — урок о природе тоталитарного времени, где малые компромиссы, умноженные на дисциплину, превращаются в механизм коллективной катастрофы.

Эстетика предела: актерская игра, звук, цвет и ритм

Стилистическая стратегия фильма предельно последовательна. Цветовая палитра строится на приглушенных тонах — свинцовый серый, зеленоватый, землистый — с редкими вспышками теплого света, которые ощущаются почти как память о жизни. Эти цветовые островки появляются в моменты человеческой близости или иллюзии контроля, но быстро растворяются в общей холодной гамме. Освещение преимущественно боковое, с жесткими тенями, лепящее лица как каменные маски. В движении камеры заметен строгий режим: минимум эффектных проходов, максимум функциональной пластики, которая подчеркивает не события, а состояние. Это кино, где монтаж не подгоняет эмоции, а записывает их в протокол.

Звук — ключ к эмоциональной глубине. Хиршбигель избегает звукового перегруза: вместо симфонического давления — аккуратные, почти камерные музыкальные мотивы, чаще — полное отсутствие музыки. Когда музыка все же появляется, она не стремится к величию, а к правде момента. Фоновые звуки — гул, шелест бумаги, металические щелчки — организуют внимательность зрителя, как метроном. Редкие кульминационные всплески — истерические сцены, трагические решения — контрастно выделяются на этом звуковом минимализме, благодаря чему эмоциональный удар точен и сух, как выстрел.

Актерские работы заслуживают отдельного акцента. Бруно Ганц не столько «играет» Гитлера, сколько реконструирует его как набор ритмов: дыхание, повороты головы, паузы в речи, интонационные переломы. Это роль-шаблон, через которую проступает механизм разрушения мира. Александра Мария Лара создает редкий образ наблюдателя без анестезии: ее лицо — карта морали, где каждая новая морщина — новая степень понимания. Коринна Харфух — ледяная решимость, из которой вырастает одна из самых страшных сцен фильма; Ульрих Маттес — голос идеологической дисциплины, преломленной о бездну. Такое ансамблевое исполнение формирует единую ткань, где нет незначительных ролей: каждый эпизод добавляет вес и объем общему движению к финалу.

Ритм ленты тщательно дозирован. Периоды напряженных совещаний сменяются короткими бытовыми эпизодами — чай, чтение, сон на стуле — и именно эти промежутки подчеркивают ненормальность происходящего. Как в хорошем триллере, напряжение не спадает полностью: зритель все время «ждет удара», даже когда ничего не происходит. Эта скрытая пружина и делает «Бункер» фильмом-переживанием: его сложно «просто посмотреть», его приходится проживать. И после титров остается долгий послевкусный холод — признак того, что эстетика точно отпечаталась в эмоциональной памяти.

Эхо спустя годы: контекст, резонанс и неизбежные вопросы

Выход «Бункера» вызвал бурные обсуждения — от восторженных откликов за честность и художественную цельность до обвинений в «очеловечивании» зла. Этот спор важен, потому что касается не только фильма, но и того, как культура в принципе должна обращаться с травматичной историей. «Бункер» выступает за право на сложность: показывать преступников как людей — не значит оправдывать их, это значит раскрывать механизмы, через которые преступления становятся возможными. Именно такой подход помогает современному зрителю понять, как рождаются и крепнут культовые фигуры, как устроена психология окопной лояльности, почему трагедия масштабируется институциями, а не исключительно харизмой одного лидера.

Резонанс картины вышел далеко за пределы киноведческой среды. Сцены и интонации «Бункера» стали частью меметического поля — и в этом, как ни парадоксально, своя логика: культура перерабатывает травму через иронию и дистанцию. Однако за мемами остается серьезная работа фильма: напоминание о том, что историческая катастрофа не выглядит как громкая афиша; чаще она похожа на череду тихих приказов, подписей, пауз и «еще немного подождем». Картина аккуратно, но настойчиво возвращает зрителю вопрос ответственности — личной, профессиональной, гражданской. Что значит «я просто делал свою работу» в системе, где сама работа обслуживает зло? Где проходит граница между незнанием и нежеланием знать? Эти вопросы не стареют, и потому «Бункер» продолжает звучать современно.

Наконец, фильм становится важным элементом кинематографической памяти о Второй мировой войне. Он дополняет панорамные полотна фронтовых действий камерной хроникой распада власти. В этой камерности — урок для любой эпохи: государственные машины рушатся внутри, прежде чем их добивают снаружи. И каждый раз для этого нужны те же ингредиенты — страх, культ, дисциплина без морали, и усталые люди, привыкшие не задавать вопросы. «Бункер» предлагает зрителю не столько знания, сколько зрительные и эмоциональные инструменты для распознавания таких симптомов. Именно поэтому он остается важным фильмом — художественно цельным, исторически точным и морально неудобным. Это то кино, которое не позволяет спрятаться за комфортной дистанцией. Оно ведет вниз по лестнице, на которой выключен свет, и заставляет всматриваться в темноту до тех пор, пока не начнешь различать в ней собственные очертания.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!