Освобождение: Последний штурм Смотреть

Освобождение: Последний штурм Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Огненный вальс финала: масштаб и миф «Освобождения: Последний штурм»

«Освобождение: Последний штурм» (1971) — заключительная часть грандиозной советско-польско-немецкой киноэпопеи Юрия Озерова, посвященная завершающему этапу Великой Отечественной войны — штурму Берлина и водружению Знамени Победы. Это кино не просто реконструирует боевые действия; оно строит миф, оформляет коллективную память в структуру зрелища, где география войны сжимается до топографии нескольких улиц, площадей и рейхсканцелярии, а персонажи — от маршалов до рядовых — становятся носителями символических функций. В финале эпопеи ясно, какой проект преследует режиссер: синтез документального пафоса и монументальной драматургии, который увековечивает не столько частный подвиг, сколько состояние общества, прошедшего через край.

Озерова интересует не «частная» правда траншей, а архитектура победы. Камера масштабно обнимает пространства — от панорам развалин до конструируемых на площадках декораций кварталов Берлина, через которые движется нескончаемая волна войск. Визуальная логика фильма — решительный марш, где пространство подчинено наступлению: линии улиц превращаются в стрелы, проломы в стенах — в порталы, мосты — в траектории судьбы. Внутри этого маршевого ритма маленькие человеческие истории «вплетаются» в большие — как повторяемые мотивы в симфонии. Не случайно финал включает сцены знакового масштаба: штурм Рейхстага, последние часы в бункере Гитлера, переговоры о капитуляции — всё собирает «историю с большой буквы» в один кинематографический жест.

Но монументальность тут — не холодная. Она согрета людским дыханием. Озеров постоянно возвращается к лицам солдат — черным от копоти, усталым, с застывшей в глазах смесью облегчения и упрямства. В этих лицах — энергия «последнего усилия». Режиссер понимает, что великое завершается не фанфарами, а тяжелой, почти беззвучной работой преодоления. Поэтому среди крупных панорам всегда найдется крупный план руки, кидающей гранату, поглаживающей шершавую стену, поправляющей красную ленту знамени. Так создается эмоциональный микс — зритель не только видит историю, но и «ощупывает» ее шершавую поверхность.

Саундтрек поражает дисциплиной. Музыка Тихона Хренникова не подавляет кадр, а структурирует его, поддерживая форсированный ритм штурма и драматическое напряжение в «интерьерных» сценах штаба. Особенно сильно это чувствуется в сценах подходов к Рейхстагу: маршевое, героическое, но без излишней помпы — музыка словно повторяет дыхание батальона, взбирающегося по лестнице исторического финала. Диалог с тишиной тоже важен: когда звук отступает, на передний план выходит гул развалин, хруст стекла, тяжелый шаг — тот самый «физиологический звук» победы.

И наконец, смысловая конструкция. «Последний штурм» рассказывает о победе как о событии неотвратимом, но трудном; о политике — как о заднике войны; о правде — как о механике памяти. В фильме соседствуют два горизонта: верхний — кабинетные решения, переговоры, поведение союзников, и нижний — линия огня, где решается всё. Их стык — главная тема: высшие слова получают смысл лишь в соприкосновении с «землей». Это не скрытый тезис, а открытый метод, через который национальный нарратив соединяет «мудрость ставки» и «мускул солдата» в единый образ победы.

Штурм как хореография: режиссура пространства и времени

Озерова отличает умение мыслить блоками пространства. Штурм Берлина представлен как серия импровизированных площадок боя, каждая из которых имеет свою логику: мосты через Шпрее, узкие кварталы, домовые баррикады, узлы сопротивления у правительственного квартала, и, конечно, Рейхстаг — кульминационная сцена, «театр истории». Режиссер выстраивает каждую площадку как самостоятельный акт. Войдя в «сцену», войска начинают танец давления, огня и перемещения. Камера держит политику расстояний: общее — чтобы зафиксировать фронт линий, средний — чтобы показать тактическую механіку, крупный — чтобы ввести лицо как метроном напряжения. Этот чередующийся ритм создает эффект присутствия без хаоса, позволяет зрителю понимать географию боя, не теряясь в дыму и кирпичах.

Сценография штурма Рейхстага — отдельная режиссерская партитура. Стены, пробитые артиллерией, лестничные марши, колонны — всё превращено в препятствия и возможности. Режиссер использует вертикаль как драматический ресурс: движение наверх — не только физический подъем, но и символический рост к «точке истории». Флаг — не просто предмет, а цель движения, точка сборки коллективного усилия. Когда бойцы пробираются к куполу, фильм переходит к концентрированному монтажу, где шпаргалка исторической памяти (фотография Егоров—Кантария) вызывает «предвкушающее» узнавание. Однако Озеров не превращает кадр в «музейный витраж»: путь к водружению знамени усеян конкретными микродействиями — перебежками, падениями, громкими взрывами, короткими командами. В этом сочетании документального и символического рождается кинематографическая плотность.

Время в «Последнем штурме» сжато, но и пластично. Режиссер избегает гиперсжатия, позволяя сценам «раскрыться» тактически: зритель видит подготовку, воздействие и результат. Мы понимаем, как артподготовка меняет ландшафт, как штурмовые группы прорываются, как пулеметные точки гасят импульс и как их обходят. Эта тактическая грамотность — не педагогическая, а драматургическая: понимая механику, мы глубже вовлекаемся в событие, потому что каждое решение становится ощутимым риском. Время штабных сцен, напротив, растягивается: паузы, обмен взглядами, карта с флажками — всё дышит выжиданием и ответственностью. Так выстраивается контрапункт: там, где свистят пули, время сжимается до секунды; там, где рисуют стрелы на карте, — до часов.

Отдельное достижение — работа с огнем и дымом как «персонажами». Пиротехника в фильме не иллюстрирует, а формирует среду: дым закрывает и открывает панорамы, огонь придает сценам объем, нагревает кадр, меняет поведение участников. Силуэты в дыму, вспышки на фоне колонн, черные шлейфы над куполом — этот визуальный язык делает штурм пластичным, почти осязаемым. В этих эффектах нет современного CGI, но есть ремесленная мощь практических спецэффектов, благодаря которым зритель верит в тяжесть камня, в жар пламени, в хрупкость тела.

Важно и то, как фильм организует звуковую перспективу боя. Перекаты артиллерии, короткие очереди автоматов, гул разрушений, хрип голосов — всё уложено в слои. Этот многослойный звук помогает различать дистанции, направление опасности и динамику успеха. Когда штурм захлестывает очередной этаж, звук уплотняется; когда возникает пауза, слышно редкое эхо — то самое «после», когда оседает пыль и человек проверяет, цел ли он. Такая звуковая тактика держит фильм в нерве присутствия: зритель не только видит, но и «на слух» ориентируется в пространстве.

И наконец, движение массовки — «хореография» пехоты и техники. Озеров, как и в предыдущих частях эпопеи, строит массовые сцены с почти инженерной точностью: волна за волной, перекрестные перемещения, подвоз БК, эвакуация раненых. Массовка не создает хаоса, она создает текстуру. В результате штурм — не набор эпизодов, а единый, дышащий организм, где каждый элемент — от сапера до командира батальона — работает на общую траекторию. Это и есть режиссерский ответ на задачу «большого кино»: показать, как коллектив превращает разрушение в достижение.

Люди и судьбы на линии огня: герои, голоса, выборы

В эпопее Озерова персональные линии не поглощены монументом, напротив — они поддерживают его, как фермы держат арку. «Последний штурм» собирает галерею характеров, в которых отражается многообразие войны. Командиры — от Жукова и Конева до командиров дивизий — представлены одновременно как люди стратегии и дисциплины. Их диалоги — своеобразные дуэли волей и аргументов. Жуков — прямой, нажимной; Конев — гибкий, остроумный, но не менее жесткий. Их соперничество и взаимодействие задают верхний ритм операции, и фильм умело вплетает их интонации в общий марш событий.

Рядом — офицеры среднего звена, чья работа — превращать стрелы на карте в прорывы в кварталах. В их сценах — нерв неотложности, ответственность за людей, за каждый приказ. Они балансируют между задачей и состраданием, между необходимостью давить и желанием сохранить. Именно в этих сценах рождается та самая «человеческая правда»: взгляд на убитого сапера, короткая пауза перед «Вперед!», сжатая челюсть, когда докладывают о потерях. Эти нюансы не разрушают образ «победной машины», а придают ей нравственную массу: победа не абстракция, а сумма конкретных цен.

Особое место занимают рядовые. Их реплики коротки, иногда грубоваты, но всегда точны: фронтовой юмор, упрямые убеждения, быстрая дружба, неожиданная нежность в деталях — охраняемая кружка, письмо, фотография. Среди них есть «голоса памяти» — персонажи, которые тянут нить из предыдущих частей, и новички — лица «позднего фронта», пришедшие дойти до конца. Их судьбы не всегда получают завершенную арку, но каждый оставляет след: падение на ступенях, крик «Пошли!», рука, удерживающая товарища. Так формируется коллективный герой — не как обезличенная масса, а как хор индивидуальных тембров.

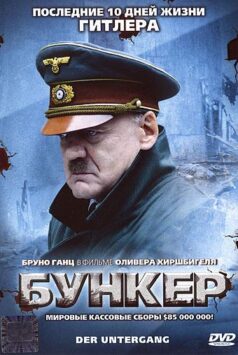

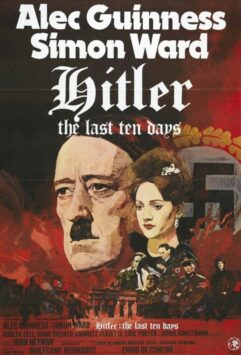

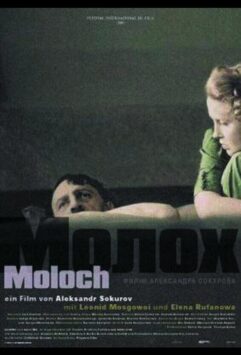

С другой стороны фронта — германские персонажи. Фильм показывает иерархию разлома: от функционеров, выполняющих приказ до последнего, до отчаявшихся солдат, мечущихся в развалинах, до жителей, пытающихся выжить в огне города. В бункере Гитлера царит атмосфера обреченного театра: истеричные приказы, распадающаяся логика, закрытые двери, где история сжимается в нервный тик. Сцены с Геббельсом и Мартой Геббельс — страшный апофеоз фанатизма, у которого не осталось адресата, кроме собственного небытия. Фильм не смакует, но фиксирует — как деструктивная вера доводит до преступления против самых близких.

Отдельная линия — переговоры и капитуляция. Здесь действуют другие герои — дипломаты, генералы, чья задача — оформить конец войны. Их язык — формулы, паузы, юридические формулировки. На этом фоне особенно значимы лица тех, кто приносит бумагу о капитуляции на фоне разоренного города. Контраст между «бумажным финалом» и «каменным финалом» — руинами — высвечивает главный парадокс: война заканчивается не там, где пролилась последняя кровь, а там, где поставлена последняя подпись. Но без первой не будет второй — и фильм об этом напоминает.

Сильный акцент «Последний штурм» ставит на мотивации: почему люди идут на последний рывок, когда исход уже очевиден? Здесь и долг, и память о погибших, и желание дожить, и угрюмое чувство справедливости: дойти до логова, чтобы закрыть счет. В диалогах это звучит сухо, без штампов, преимущественно через действия. Важна и тема освобождения заключенных, спасения мирных жителей: в эпизодах, где солдаты выводят людей из подвалов, подают воду, дают прикурить — раздаются ноты гуманности, уравновешивающие грохот боя. Эти моменты нужны не для «романтической» подсветки, а для полного портрета: война разрушает, но люди в ней продолжают совершать выборы, которые не сводятся к военной эллиптике «вперед/назад».

Встречи с союзниками — еще один человеческий узел. Рукопожатия на Эльбе, координация действий — скромные сцены, в которых к политике примешивается простая человеческая радость: «мы дожили». В этих эпизодах чувствуется дыхание будущего, где различия концепций и блоков еще не превратились в плотную стену холодной войны. Озеров фиксирует этот миг, как фотограф — свет в конце длинного коридора.

Машина памяти: язык эпопеи, идеология и кинематограф

«Освобождение» — проект, который не скрывает своей идеологической программы: это фильм-памятник, фильм-ритуал. Однако «Последний штурм» интересен тем, что одновременно работает как историческая реконструкция и как политическое высказывание о роли СССР в разгроме нацизма. Язык эпопеи опирается на три кита: масштаб, многоголосие и символ. Масштаб — в количестве локаций, массовки, техники; многоголосие — в переплетении уровней: ставка, фронт, дипломатия, гражданские; символ — в знаках, через которые история узнает себя: знамя, Рейхстаг, бункер, подпись о капитуляции.

Идеологический вектор очевиден: центральность Красной армии, ее решающая роль, моральная легитимность победы. Но важно, что фильм избегает грубой пропагандистской карикатуры. Враги показаны не как картон, а как система, доведенная до абсурда; союзники — не как статисты, а как партнеры, пусть и с собственными интересами. Советские командиры — не непогрешимые титаны, а люди с характером, амбициями, сомнениями. Эта относительная сложность делает пафос убедительным: зритель принимает крупные мазки, потому что линии внутри рисунка не лишены нюанса.

Кинематографически фильм опирается на реалистическую постановку с элементами стилизации. Цветовая палитра — приглушенная, с богатством серых, кирпичных и стальных тонов, что придает кадру документальную плотность. Свет — часто рассеянный, дымной природы, соответствующий визуальному образу горящего города. Монтаж — классический, прозрачный: зритель всегда понимает причинно-следственную логику. Приемы субъективной камеры появляются редко и дозированно — в моменты максимальной опасности, когда зрителей буквально «швыряют» в пролом. Этот баланс классической ясности и эпизодической экспрессии и создаёт ощущение «большого кино», которое не теряет зрителя.

Тема памяти проявляется не только в финальных аккордах, но и в структуре фильма. Озеров выстраивает повествование как лестницу к событию, которое публика знает заранее. Так рождается эффект «исторической неизбежности»: мы не задаемся вопросом «чем кончится», мы сосредоточены на «как». Этот сдвиг фокуса — сознательное решение. Оно позволяет фильму стать учебником ритуала: как коллектив подходит к завершению — шаг за шагом, квартал за кварталом, подпись за подписью. В этой ритуальности нет скуки, потому что каждый шаг несет риск — и потому что мы чувствуем веса всех предшествующих частей эпопеи.

Идеологическая честность картины проявляется в отношении к цене победы. Фильм не превращает ее в арифметику потерянных лиц, но постоянно напоминает о плате: братские могилы, санитарные эпизоды, усталость на лицах. Здесь нет «безболезненной» победы; есть победа, в которой боль не отменяет правды. Это тонкий баланс: избежать мизансцен «страдания ради страдания» и при этом не сгладить горечь. Озеров держит этот баланс благодаря дисциплине взгляда: он не задерживается на крови, он задерживается на взгляде человека, который идет дальше, потому что иначе бессмысленны предыдущие жертвы.

Нельзя обойти и вопрос мифа. «Последний штурм» усиливает и закрепляет иконографию Победы, которую будут воспроизводить десятилетиями: Знамя над Рейхстагом, рукопожатие с союзниками, капитуляция как вершина. Эта иконография — не ложь; это фильтр, делающий память передаваемой. Критический взгляд сегодня видит, где фильтр упрощает, где обобщает, но именно благодаря таким фильмам общество получает образ, вокруг которого строится разговор. Эпопея Озерова — киноверсия национального ритуала 9 Мая, и «Последний штурм» — его кульминационный хор.

Декорации победы: производство, массовка, техника

За экранной гладкостью «Последнего штурма» — колоссальная производственная машина. Воссоздание Берлина требовало не только точных деталей, но и масштабных разрушений, способных выдержать боевую пиротехнику и движение техники. Декорационные цеха работали как инженерные бюро: фасады, разбираемые стены, «безопасные» колонны, внутренняя архитектура лестниц и залов. Важен и исторический ресерч: форма солдат, маркировка техники, плакаты, вывески на немецком, особенности городской планировки — всё это создаёт тот уровень достоверности, который зритель ощущает кожей.

Массовые сцены — отдельное ремесло. Сотни статистов и военных, привлеченных для съемок, двигались по заранее поставленной хореографии, где каждый шаг рассчитан на камеру, объективы, пиротехнические зоны. Ассистенты режиссера и постановщики боя по сути дирижировали армией на площадке. Это кино уровня «операции», где дисциплина производства зеркалит дисциплину сюжета. Пиротехники, каскадеры, наводчики света, звуковики — весь «второй фронт» создавал атмосферу настоящего боя, оставаясь невидимым для зрителя.

Техника — танки, САУ, артиллерия, грузовики — в фильме не реквизит, а драматургические акторы. Их масса и звук формируют материальность войны. Т-34, ИС-2, «Катюши» — их участие не декоративно: они решают задачи по «прорыву» декораций, визуально метят прогресс штурма. Озеров умело снимает технику так, чтобы она не доминировала, но и не терялась: низкие ракурсы, полуобщие планы, контровый свет на броне — киноязык превращает металл в пластическую форму, отражающую идею непреодолимого хода.

Отдельная гордость производства — инсценировка интерьеров рейхсканцелярии и бункера. Здесь потребовалась архитектурная точность и психологическая чувствительность: низкие потолки, узкие коридоры, тусклый свет, плотный воздух. Камера в этих пространствах движется экономно, уважая скованность. Это контраст внешнему миру — открытому, взрывному, ветреному. Интеллектуальная задача решена на уровне фактуры: мы буквально чувствуем, что «наверху» идет история, а «внизу» — ее разложение.

Логистика съемок переездами между натурными объектами (включая советские города, игравшие роль Берлина) и павильонами требовала военной аккуратности расписаний. Смена погоды, контроль света, синхронизация массовки и техники, безопасность — всё это вплетено в производственный календарь с точностью штаба. В результате на экране возникает «плотное» время, без провалов и видимых швов, а за кадром — школа киноорганизации, достойная учебников.

И наконец, звук. Практическая запись на площадке дополнялась скрупулезной постпродакшн-работой: перезапись, фоли, микширование. Щелчок затвора, дребезг гильз, шелест карты под рукой командира — эти микро-звуки шьют крупную ткань. Они не привлекают внимания, но без них кадр «пустеет». Технологическая аккуратность здесь служит той же цели, что и идеологическая ясность: создать цельный, убедительный образ победы, который не развалится при повторном просмотре.

Послевкусие эпохи: почему «Последний штурм» продолжает звучать

Сегодня, когда зритель избалован цифровыми эффектами, кинематографическая плоть «Последнего штурма» удивляет ремесленной честностью. Этот фильм не прячет швы — он их превратил в рисунок. В нем нет модной иронии, зато есть сдержанная гордость и тяжелая конкретика. Он учит смотреть на победу без романтического сахарного сиропа и без циничного кислого привкуса. Он предлагает язык, на котором можно говорить о трудном — торжественно, но не фальшиво; человечески, но не сентиментально.

Для историка — это документ эпохи представлений. Для киноведа — пример большой постановки с дисциплиной формы. Для поколения, выросшего после, — мост к разговору с памятью старших. И именно потому «Освобождение: Последний штурм» остается не только финалом эпопеи Озерова, но и важной частью культурного кода, где слова «Победа» и «Цена» стоят рядом и не отменяют друг друга.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!